タイル探訪 その2:地域、歴史、風土への共感

時を超えるタイル

塚本由晴(建築家)

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働し、建築の素材やエレメントを考え直す企画として、機能だけでなく、それぞれがどのように住宅や都市、社会に影響をもたらしているのか探り、さまざまな記事を掲載してきました。今回はタイルです。

2024年は伊奈製陶設立100周年。それを記念し、この企画は3回の連載として、タイルの魅力を再考することを目的に、探偵団を結成。建築家の塚本由晴氏を中心に、INAXライブミュージアム主任学芸員の後藤泰男氏にも参加いただき、日本の建築史の中でタイルがどのような存在として共にあったかを、3つの視点で探訪していきます。

第1弾(JT2309)では、人の集まる場所にどのようにタイルが使われてきたか、その装飾性について大阪、京都の倶楽部建築を探訪しました。第2弾の今回は熊本、佐賀、長崎を中心に、外壁にタイルに用いた近代建築を訪ね、それぞれがどのような背景のもと独自の思想をもってつくられ、育まれてきたかを考察します。今回も塚本さんに論考を、写真資料を後藤さんに解説いただきます。

- ※文章中の(ex JT2212)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2022年 12月号)を表しています。

レーモンド夫妻が熊本城下に設計した大劇会館(アントニン&ノエミ・レーモンド、1969年)が、熊本地震の復旧工事をきっかけに国登録有形文化財建造物になった。前回のタイル探訪で訪れた、京都会館(現ロームシアター京都、前川國男、1960年)の打込みタイルの重厚さに衝撃を受けていたので、今回は前川建築が複数存在する熊本を皮切りに、やきもの文化が花開いた九州の外壁タイルを、INAXライブミュージアム主任学芸員の後藤泰男さん、「津田山の家〈改修G邸〉」(JT2210)でタイルの再現を担当したLIXILやきもの工房の芦澤忠さんと一緒に探訪することにした。

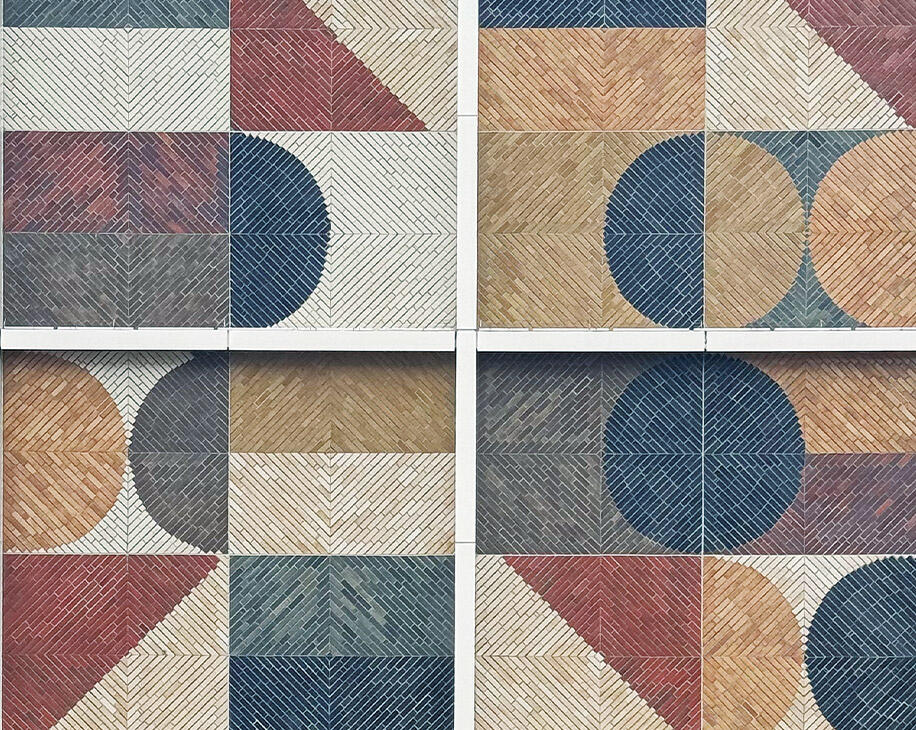

テキスタイルのようなタイル壁画

熊本空港から車で熊本城に向かうと、通称「電車通り」に面した大劇会館のファサードが城を背景に視界に飛び込んできた。「電車通り」は、この建物のところで湾曲するので、城に向かう軸に対してファサードが振られてよく目立つ。くまもとアートポリスやみんなの家の仕事でほぼ毎年熊本を訪れてきたが、1990年代のリフォームで化粧板に覆われていたのでレーモンドとは気付けなかった。遊戯施設を主とした鉄筋コンクリート造の複合ビルで、開業以来変わらぬボーリング場が占める3階から6階のファサードが、有田焼の磁器タイルで覆われている。復旧工事の過程で、縦20m×横31mのファサードには、濃紺、赤茶色、灰色、黄土色のタイル(h=60mm×w=227mm)が67,500枚使われ、その7割が原形を留めていることが判明。建築当時のタイルを制作した佐賀県有田町の岩尾磁器工業が、往時の色合い、色ムラを出すため何度も試作を重ね、破損した12,000枚のタイルを再制作した。傷んだタイルを壁から剥がす手作業含め、外壁の復元だけで3年かかった。長方形、三角形、半円などを組み合わせたキュビズム風のファサードをデザインしたのは妻のノエミ。鉄骨のグリッドで分割された内部を4分割し、さらにそれを十字で4分割した領域に、二丁掛磁器タイルの45度斜め張りを向きを変えて繰り返し、菱形の反復する地を形成している。四角の分割線は、タイルの斜め切断線を連ねた直線であるのに対し、対角線や曲線の縁はタイルの短辺を連ねたジグザクで、水彩画の滲みを思わせる。この辺りに染めと織りの2種類のレイヤーからなるテキスタイルとの類縁性が認められる。ノエミは1941年に開催されたMoMAのテキスタイルコンペで1等を取るなど、その領域でも実績を重ねていた。有田焼の採用は、その濃紺を気に入ったからだけでなく、熊本城の瓦との相性を含めて、やきものを通して九州の事物連関にこの建物を繋げようとしたからではないか。

打込み煉瓦タイルの矛盾

次に向かったのは熊本県立美術館(前川國男、1976年)。熊本城内に予定されていた県庁の建設地が市東部に変わったことにより、文化庁から唯一建設が認められた城内の文化施設である。二の丸広場西端のクスノキ(県の木)やエノキの大樹に埋もれるように配置された複数のヴォリュームに、鉄筋コンクリートのワッフルスラブが架かり、濠を思わせる立体的なロビーを構成している。分棟の間を幅広の段を辿り、先が見えないまま導かれるように2度、3度と角を曲がると、いつの間にか建物の中心に至るアプローチは、日本の美術館の中でも最も卓越したものだ。『新建築』発表時に「石垣の折り重なる量感が眼前に迫り、その石垣の狭間に天守閣への道がある。その道程の流れては淀み、閉じては開く空間の展開のちに天守閣が見え隠れする。」(「手の跡」中田準一/前川事務所)と表現された石垣の間を登る体験にこのアプローチを重ねるのは楽しい連想だが、美術館が難攻不落では困るわけで、私はむしろ、浅い沢を登って、峡谷の中に滔々と水を湛えた淵を見つけた時のような静けさ、滑らかさを連想した。この流れるようなシークエンスは、前川が好んだ「一筆書き」プランニングの特徴であるが、その魅力を側方支援しているのが、床から壁まで視界のほとんどを占める煉瓦タイルの密実さである。ブロンズ像、クスノキ、8.4mのコンクリート円柱の背景になり、内外の境界をキャンセルする一体感をもたらしている。石垣を煉瓦壁に、防御を市民の集いに換えて、美術館はシークエンスの見え隠れや、「積む」仕事がもつ人間的な尺度を城から引き継いでいる。

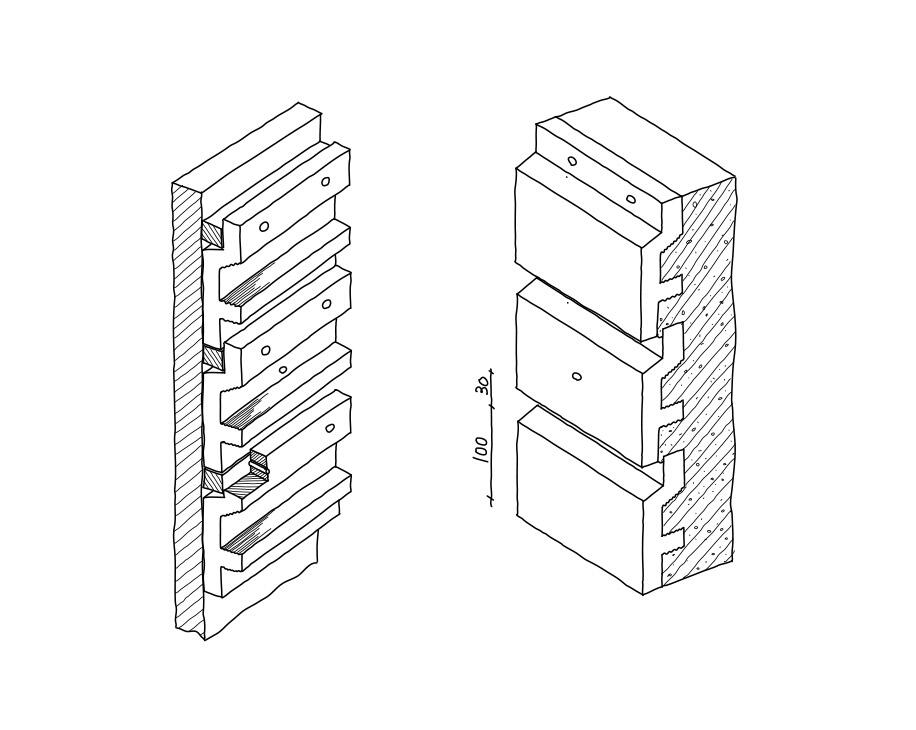

ここで用いられた「打込みタイル」は後期前川建築の代名詞。上の方が長くなった、相じゃくり断面を積むことで生まれる箱目地が、コンクリート型枠につけた桟木にかかり、桟木から出た突杵がしゃくり部の穴にはまる。脱型するとコンクリートと噛み合ったタイル壁が完成する。4行に1行の横並び、壁端部で2行飛ばしの縦並びに配されたタイル中央の穴がセパレーターの設置箇所である。京都会館をきっかけに開発を始め、3年後に「コンクリート壁体構築法」として特許を取得した不二窯業から譲り受けた打込み煉瓦タイル(右上図)が私の研究室にあるが、1枚が横40cm、縦10cm、厚さ3.5cmであり、3.6kgと重い。これをサブロク板の型枠に先付けすると、横2列、縦15行、計30枚で108kgになり、先行して組み立てた鉄筋の両側から型枠で挟む手順には無理がある。最初期の事例である日本相互銀行砂町支店(前川國男、1961年)の施工写真を見ると、先に外壁側の型枠を立て、水平に流した桟木に煉瓦タイルをかけ、壁の下から上まで積んでから、内側に鉄筋を組んでいたようだ。後藤さんによると、不二窯業はゼネコンなどからの依頼でタイル工事を請け負いタイルのメーカーを選定する役割をになっていた。京都会館(1960年)、紀伊國屋書店(1964年)、国会図書館第2期(1968年)

までは刈谷市の日本陶管に製造を依頼し、埼玉県立博物館(1972年)以降は常滑市の日本タイルブロック製造に主に依頼しているので、熊本県立美術館(1976年)、熊本県立劇場(1982年)も後者の製品であろうとのこと。例外は東京海上ビルディング(1974年)で、超高層であるためにタイル打込みプレキャストコンクリートパネルが用いられ、壁を日本陶管、面台および床を日本タイルブロックに依頼している。

ル・コルビュジエの元で修行したモダニズムを日本で開花させるには、建築技術の底上げが不可欠であると考えた前川は、建材や構法の開発において施工者や製造者と積極的に協働した。その問題意識は、テクニカルアプローチと呼ばれる作品性に繋がっていく。それは、ドミノシステムを手本にした鉄筋コンクリートスケルトンに軽量化された工業製品をインフィルした初期(cf.日本相互銀行)、鉄筋コンクリート打放しの造形が特徴のブルータルな中期(cf.東京文化会館)、風雪に耐え環境に馴染む打込みタイルをマントのように羽織る後期(cf.熊本県立美術館)、というように前後で多少オーバーラップしながら推移するが、そこには苦悩も見え隠れする。先に引用した中田は同じ解説の中で、「石炭から石油へのエネルギーの変化は、焼物では単窯からトンネル窯へ、火に託して焼き上げる少量生産から均質な大量生産へという変化に対応する。これを前提にしつつも表情豊かな材料を願い、設計の段階から赤と黒の煉瓦タイルの粘土を混ぜ合わせ、単窯で焼いた時のような焼ムラの効果を取り戻そうと繰り返し試し焼きをした」(筆者要約)と述べている。また橋本功はテクニカルアプローチを論じる中で、「オリンピックに係る建設需要の拡大に伴って、建築生産の技術化・工業化は「ものつくりの手応え」を基調とする建築家の手から、施行技術面ではゼネコンに、部材の工業化と量産化は専門メーカーの手に移り、近代建築の「初心」ともいうべき大衆の「財布に見合う」経済性が、市場経済競争に翻弄されていく様を目のあたりにして、前川は近代建築の規範とされる合理主義の行末に危機感を感じ取っていた」(筆者要約)と述べている。(「前川建築:テクニカルアプローチの系譜とその展開」橋本功:前川建築設計事務所所長、さくら呉服橋ビル〈旧・日本相互銀行本店〉の記録、2009年)

確かに京都会館(1960年)では、鉄筋コンクリート打放しのフレーム内部に几帳面にインフィルされた煉瓦タイルの色むらやねじれの野性味に驚かされるし、紀伊國屋書店(1964年)では皺のよったタイル表面の釉厚による焼きの違いが楽しめる。これらに比べると熊本県立美術館(1976年)の煉瓦タイルは精度は上がったものの重厚感に欠け、熊本県立劇場(1982年)では主役をタイル打込みプレキャストコンクリートパネルに譲っている。打込みタイルだけとっても、進行する産業の整備は「ものづくりの手応え」と乖離し、その統合を目指していた前川は、テクニカルアプローチに内在する矛盾に直面していった。

熊本県立劇場と同年に建設された熊本県伝統工芸館(菊竹清訓、1982年)を熊本城下に訪れたところ、外壁は県立美術館に似た色調の打込み煉瓦タイルで、ペイブメントは東京海上ビルディングと同じタイルだった。初代館長を務めた工業デザイナーの秋岡芳夫が唱えた「誂えのきく」工芸館という構想にふさわしく、触れられる展示、作家が店を出す市、市民が創作できる工房などに活気が溢れる。同じ精神で前川の打込みタイルが誂えられたのだろう。

「コンクリート壁体構築法」として特許を取得した不二窯業の打込みタイル。

左が型枠に先付けした状態。右が脱型後の外観。

【写真資料】大劇会館(1969年、アントニン&ノエミ・レーモンド、熊本県熊本市)

竣工時には正面壁面に9色の有田焼タイルを幾何学パターンに張った外壁タイル仕上げだった。その後所有者の変更で商業用途に対応するためにタイルの上からモルタル化粧仕上げが施された。2016年の熊本大地震被害の復旧で約7割のタイルが当時のまま使えると分かり、工学院田村研究室がレーモンド事務所の監理のもとモルタルを剥離し損傷したタイルを岩尾磁器工業が復原し、創建当時の姿に戻った。

地上7階地下1階建て建物の、約20×31mの正面壁面を28の四角形のグリッドに分割し、さらにそれぞれのグリッドの中を4つに分割して、幾何学パターンを構成。しかし、分割された4つの面はさらに4つに分割され二丁掛のタイルが45度の角度で割りつけられている。幾何学のパターンは8パターンあるが、タイルの割付は基本的にはすべて同じで、9種類の色合いの釉薬が施されたタイルを幾何学パターンに沿って切断して施工されている。

京都文化会館(1960年、前川國男、京都府京都市)

前川はこの建築で、セメント下地を表面に露出させない壁打込みタイルを開発。タイル上面と片側側面に相じゃくり加工をして箱目地仕上げとした。大形の煉瓦を積み上げたような重厚な表情。

撮影:INAXライブミュージアム 後藤泰男

計画案では壁面に下見板式のプレキャストパネルを採用することになっていたが、実際には見付約45×15cmの大きさのタイル(文献にはホローブリックとある)を用いており、2016年の再整備では、当時のタイルおよび再生タイルを用いて目地の幅及び深さ、施工の精度などを創建時のままに調整された。

紀伊國屋書店(1964年、前川國男、東京都新宿区)

1963年、前川らは京都会館で用いたタイル形状の新しい施工方法を「コンクリート壁体構築法」として特許取得。その翌年竣工した紀伊國屋書店の壁面仕上げはこの代表的事例。

この工法は、上側と片側側面に相じゃくり加工を施したタイルを、桟木を用いて型枠に固定してコンクリートを打込み、タイルと一体化させるもの。日本陶管がこの施釉タイルを製造。曲率の異なるR面やコーナー役物など多種多様な形状の役物タイルが用いられ躯体コンクリートはほとんど露出していない。

熊本県立美術館(1976年、前川國男、熊本県熊本市)

熊本城二の丸広場に隣接するため、前川はこの美術館を城に従属するもとして考えた。実際に外壁を土を素材にした茶色のタイルで覆いその姿を潜ませているような控え目さで存在している。

土を素材にした茶色のタイルは日本タイルブロック製造製で、還元焼成により自然な色幅をもたせて床と壁に使われている。壁は打込みタイル工法で施工。

熊本県伝統工芸館(1982年、菊竹清訓、熊本県熊本市)

熊本県立美術館と同一の日本タイルブロック製造でつくられた、同じ色調の床と壁のタイルが使われている。鈍角の役物と共に、上裏部分には水切り加工も施されており、細部への拘りを見ることができる。

同館のパンフレットにも「前川國男の設計かと思ったとおっしゃる方が少なくない」と書かれているが、当時この打込みタイル工法は前川らのもつ特許権の有効期間内でもあることから、前川とも相談し許諾を得たうえで使用したものと推測する。

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年06月26日