「建築とまちのぐるぐる資本論」対談2

まちの未来と個人の幸せはひとつづき

島原万丈(株式会社LIFULL/LIFULL HOME'S 総研所総研所長)+連勇太朗(明治大学専任講師、NPO法人CHAr代表理事、株式会社@カマタ取締役)

2年目を迎えた 「建築とまちのぐるぐる資本論」では、合理性や経済性だけでは捉えきれない都市やまちの価値について考えるべく、マーケターの島原万丈さんをゲストに迎え、今の東京、そして地方創生の展望についてお話を伺った。島原さんは「2024年は2023年より良い年になる」と思う人の割合が34カ国中最下位を記録した日本(★1)において、2023年に希望という観点から地方創生について大規模な調査の指揮をとった。未知であるはずの未来を計算可能なものに縮減して管理しようとする工学的な思考が、私たち自身の未来自体をも陳腐なものにしまっているのかもしれない。

Fig. 1:島原万丈さん(右)、連勇太朗さん(左)。

そもそも、東京はおもしろくなっているのか?

連勇太朗(以下、連):

島原さんは『Sensuous City[官能都市]―身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング』(LIFULL HOME'S総研、2015年)から始まって『地方創生の希望格差 寛容と幸福の地方論Part3』(LIFULL HOME'S総研、2023年)まで、都市を主題にした大規模なリサーチを継続的に実施し発信されていますが、そんな島原さんは、率直に今の東京をどう見ていらっしゃいますか。

島原万丈(以下、島原):

2000年代前半以降、東京は都市再生のための規制緩和によって各地で大規模な再開発事業が推進され、超高層のオフィスビルやタワーマンションが急増しました。ただ、これらの再開発によって、東京という「まち」がおもしろくなったかと問われると、素直に頷けない状況だと思います。ますます増えている海外からの観光客も、再開発でできた超高層複合施設の飲食フロアではなく路地裏のレトロな焼き鳥屋などを好みます。新しい再開発プロジェクトは誰に享受されているのか、なかなか表立っては目に見えてきません。

金融資本に突き動かされた東京では、プライベートなエリアだけでなく、公共性の高いエリアの再開発でさえ市民は蚊帳の外で、資本の思い通りにコントロールされているように思います。同時にコストダウンに対する意識が非常に強く、建築に対しても要求や制約がとても大きくなっているように見えます。

肌感覚としても、まちづくりとしておもしろい事例は、東京よりも金融資本が入りづらい人口100万人以下の小さなまちにあります。不動産価格が高騰せず、個々人が身の丈に合った範囲でまちづくりに挑戦できるからではないでしょうか。

連:

時間やお金、大量のエネルギーを投じた結果、東京がまちとしての魅力を逓減させているのだとしたら皮肉なことです。マーケターである島原さんが都市というものに関心をもったきっかけはなんですか。『官能都市』が発表されたとき、なんとなくモヤモヤ感じていた都市(開発)に対する感覚や違和感をここまで見事に言語化・数値化されたことに衝撃を受けました。

島原:

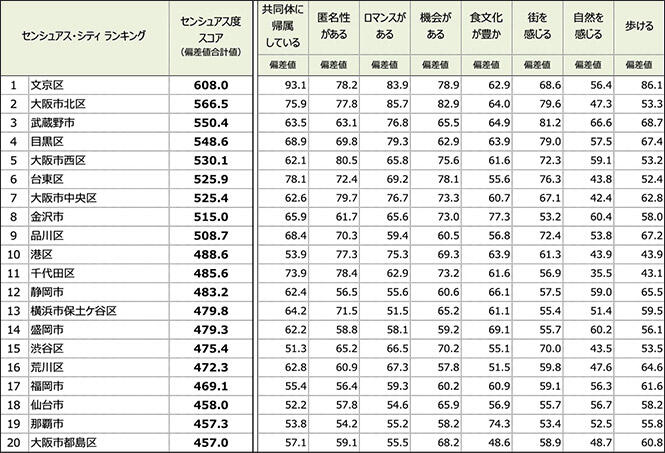

都市をテーマとしたリサーチを始めたのは2015年です。東京、横浜、大阪とそれ以外の全国の都道府県庁所在都市と政令指定都市に居住する134のエリアを対象に、インターネットを通して20〜64歳の男女1万8,300名のアンケートを実施しました。この独自調査によって測定した全国主要都市の魅力度ランキング「センシュアス・シティ・ランキング」を中心に、都市のエキスパートたちの都市論を収めて、同年に『官能都市』を発表しました。

きっかけはシンプルで、馴染みの飲み屋さんが再開発の皺寄せで潰れることになり、そうしたことが立て続けに起きていると感じたからです。武蔵小山、新橋、京成立石、京急蒲田、三軒茶屋。いずれも駅前の横丁を潰して高層ビルに建て替える再開発計画が進行中でした。

いざ都市のことを考えてみると、いくら行きつけの横丁が心地良いとか、このまちのコミュニティに必要だと主張したところで、第三者にきちんと共有できる根拠がなければ、おじさんのノスタルジーだと思われてしまいます。翻せば、まちの魅力というものは、極めて曖昧な基準のうえに成立しているということです。そこで、都市計画や建築設計を職能としていない私は、マーケターとして、まちの見方を変える提案ができないかと考え始めました。

例えば道路の場合、幅が広く、真っ直ぐで、フラットで、大量の交通が滞りなく流れている方が良い道路として評価されますが、歩行者にとっては、果たして本当にそれが良いストリートと言えるでしょうか。従来の開発計画が安全性や防災性を重視することは理解できますが、空地率や容積率、あるいは利回りなどの数値に囚われすぎて、生活者の体験や感覚とは程遠いものになってしまっています。ビル低層部にある商業施設でも、大規模チェーン店と個人商店の質的な違いを考慮せずに店舗誘致すれば、変わり映えのしない凡庸なビルになります。結果的にまちの魅力にも結びつかず、持続的な経済的成功もそこまで見込めないのは明らかです。

新しい物差しの必要性──感性で都市を捉える

連:

『官能都市』というのはわかりやすいタイトルで、アンケートの質問項目も「路上でキスした」とか「地元でつくられる酒を飲んだ」など、画期的な問い方だと思いました。

島原:

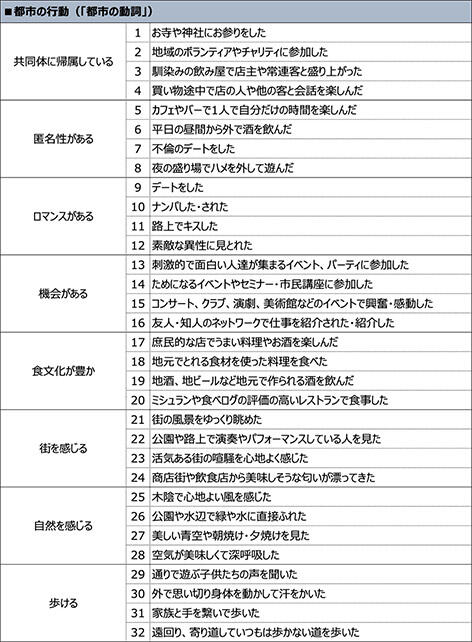

都市を理性の反対の感性で捉えようと思い立ち、「官能都市(センシュアスシティ)」というキーワードを起点に都市の魅力を考え直しました。例えば、神社へのお参りや飲み歩きなど、そこでどんなアクティビティが発生しているかという「動詞」からまちの特性を調査しました。動詞であれば、感覚的な都市の魅力を、した/していない、というファクトで示すことができると思ったからです。

都市を学ぶ人なら誰でも知っているジェイン・ジェイコブズの都市理論も、日本ではその知名度の割に具体的な実践は乏しいでしょう。それならば、ジェイコブズの正当性を証明できる新しい物差しをつくろうと思いました。

連:

それぞれのアンケートの質問項目はどのようにして決めたのですか。

島原:

チームでブレインストーミングを繰り返して、予備調査をしながら、「あるある!」と誰にでも思ってもらえるような「シズル感」を心がけました。性別や年齢、エリアを問わず、様々な成人が経験可能なアクティビティであることを第一義に選んでいます。「銭湯に行く」が指標に入ってない理由は、銭湯がないまちがとても多いからです。銭湯は東京都心には多くありますが、郊外や地方都市にはあまりありません。

8つのカテゴリーで32項目のアクティビティを定めて、それぞれについて「どの程度の頻度で経験したか」を4段階の選択肢で尋ねて、回答データを得点化し、センシュアス度を計りました。

ややもすれば無味乾燥になりがちなリサーチに「官能/センシュアス」というコンセプトを掲げられたのは、『愛ある賃貸住宅を求めて:NYC, London, Paris & TOKYO 賃貸住宅生活実態調査』(リクルート住宅総研、2010年)からお付き合いのあった劇作家の石神夏希さんが参加してくれた点がとても大きかったと思っています。

Fig. 2:『Sensuous City[官能都市]―身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング』(LIFULL HOME'S総研、2015年)表紙。

[クリックで拡大]

[クリックで拡大]

Fig. 3:センシュアスシティ・ランキングで使用した8つの動詞カテゴリー32項目の指標。(出典:『官能都市』p.40、図11。)

[クリックで拡大]

[クリックで拡大]

Fig. 4: センシュアス・シティ・ランキング上位20都市。(出典:『官能都市』p.40、図11-2より抜粋。)

鍵となるのは時間

連:

センシュアス・シティという新しい物差しを発表して、周りからの反応や手応えはどうでしたか。

島原:

従来の価値基準の批判をしながら新しい物差しが提示できたという点では、私たちのレポートは成功したと思います。実際、思いの外、大手のディベロッパー各社がレポートの提案を歓迎してくださりました。おそらく、ディベロッパーさん自身が日頃から、今の制度のなかで利潤の最大化を考えれば自ずとやるべきことが決まってしまう状況に違和感を抱いていたのだと思います。

2015年以降、都内の再開発プロジェクトに「ネオ横丁」が散見されるようになりました。これまで評価されにくかった都市の猥雑さに可能性を見出そうとする傾向だと捉えることができます。渋谷の「MIYASHITA PARK」は、敷地の真横にあるのんべい横丁を残して、さほど違和感がないように新しい横丁をつなぎながら、つくられていますね。

連:

実は最近、「ぐるぐる資本論」を探求していくなかで、視覚的・表層的な水準の議論も必要だと強く感じています。お金のめぐり方と、その場や空間の「現れ方」の関係についてです。大資本によってピカピカな空間が指向されるのは図式としてわかりやすい一方で、ネオ横丁みたいなものには猥雑さが「演出」されているわけです。それ自体の良し悪しというよりも、歴史をもつ横丁と再開発の場で創出される横丁が、実はまったく違ったものであるということを私たちは一見にして感じとります。これは建築やデザインの話にも通じることですが、こうした表面から受け取る感覚をもっと豊かにしていくことが大切ではないかと思います。

島原:

建築のデザインや意匠について言及することは、門外漢である私には難しいです。ただ、時間というものの力が都市や建築物にとっても大きいのではないかとは思います。例えば、新橋駅前の雑居ビル「ニュー新橋ビル」も約50年前の再開発でできた「ネオ横丁」ですが、長い年月で熟成されてリアルな横丁の風情があります。「ニュー新橋ビル」は、闇市で屋台を営んでいた商人がビルの中に店を開き、市を継続させるかたちで発展してきました。それぞれが独立した意思をもって振る舞いながらも、即興的にひとつのメロディを奏でるようなあり方で、それこそまさに都市の姿ではないでしょうか。一方で、最近現れ始めたテナントビルのネオ横丁では、大資本がセレクトしたチェーン店や看板を変えた支店がレイアウトされています。ビルの閉館時間で一斉に閉店するあたり、それは管理された横丁で、それぞれのパートが指揮者に合わせて担当を担っているだけです。ネオ横丁の猥雑さが嗜好されていると言っても、そのふたつは根本的にはまったく異なる性質をもっています。ただ、たとえ現時点ではおもしろくなくても、「ニュー新橋ビル」のように仮に50年間もち堪えることができたら、どう評価されるかはわかりません。時間がもっている強さには着目すべきです。

2011年8月から北九州市で開校している「リノベーションスクール」を見ていても、点でしかなかった先行事例に追随する第三者が現れ出したとき、そのまちはより魅力を増していきます。どういう時間軸でまちを捉えるかが、とても重要なポイントだと思います。いろんな意思決定者が自分の生き残りを賭けて勝負しているなかで、現れてくる都市はおもしろいと思います。

寛容性のあるまちに希望が芽生える

連:

冒頭で、東京よりも地方がおもしろいというお話がありました。具体的にどういうことでしょうか。

島原:

地方には自然はもちろん、昔ながらの建物を含む風景や固有の文化など、ストックが豊かです。典型的な例をあげると兵庫県丹波篠山や愛媛県大洲など、宿泊施設を手掛けている「NIPPONIA」が展開している地域は、おそらくこの10年ほどで価値が見出されてきたエリアだと思います。その土地のものを食べ、その土地の人と触れ合い、そこに根付く文化に触れることは観光の新しいトレンドになっています。インバウンド需要で湧く昨今、これまで特に注目されてこなかった田舎の暮らしや食事が「資産」であることに気づき始めている人たちも増えています。幸い日本は交通網が整備されているので、どんな場所であっても1日あれば、赴くことができますから、比較的どんな場所でも観光によって外貨を稼ぐことができます。重要なのは、その地域の風景、風土や歴史に根差した文化や食、そして何より人々の暮らしの豊かさが残っていることです。そういった観光視点で日本を見渡した場合、間違いなく「地方」は成長分野と言えます。

「官能都市」で用いた指標は、あくまで都市を対象としていました。そのため、郊外のベットタウンや田舎の町村など都市的なアクティビティが乏しいエリアの魅力を測定するには不向きなところは否めません。今後、都市以外のエリアでも通ずるような物差しをつくっていければいいなと思っています。新しい物差しは新しい世界の見方を提供し、多様な物差しの存在は多様な価値観を可視化します。レイヤーの異なる議論を耕していく方法について、引き続き取り組んでいきたいです。

連:

『地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論』(HOME'S総研、2021年)以降、地方創生について調査を続けられていますね。今、地方の課題はどのようなところにあると思いますか。

島原:

まず、地方創生は東京一極集中を緩和して地方の人口減少に歯止めをかけることを目標とする政策ですが、日本全体での人口減少が避けられないのであれば、多かれ少なかれ近隣自治体同士の人口争奪戦になることを免れません。本当に重要なことは、人口の頭数ではなく、その場所に住む人の幸福度(Well-being)ではないかと思います。その地域が選ばれるためにも、その地域で生きることが住人にとって幸せでなければいけません。幸福度こそ、地方創生の目標にすべきだと思います。

それを踏まえたうえで、私は地方の課題は、人生の選択肢を減らすような不寛容な態度だと思います。そもそも寛容とは、宗教対立を調停するために生み出された概念で、意識しなければ生まれないものです。もちろん、不寛容で同質性の高い幸福もあり得るのですが、本来幸せとは個々人にとって違います。だからこそ、誰もが自分なりの幸福を追い求めるためには、自分と異なる幸福観に対しても寛容である必要があります。自分に害がない限り他人の生き方に余計なことを言わない作法も重要です。

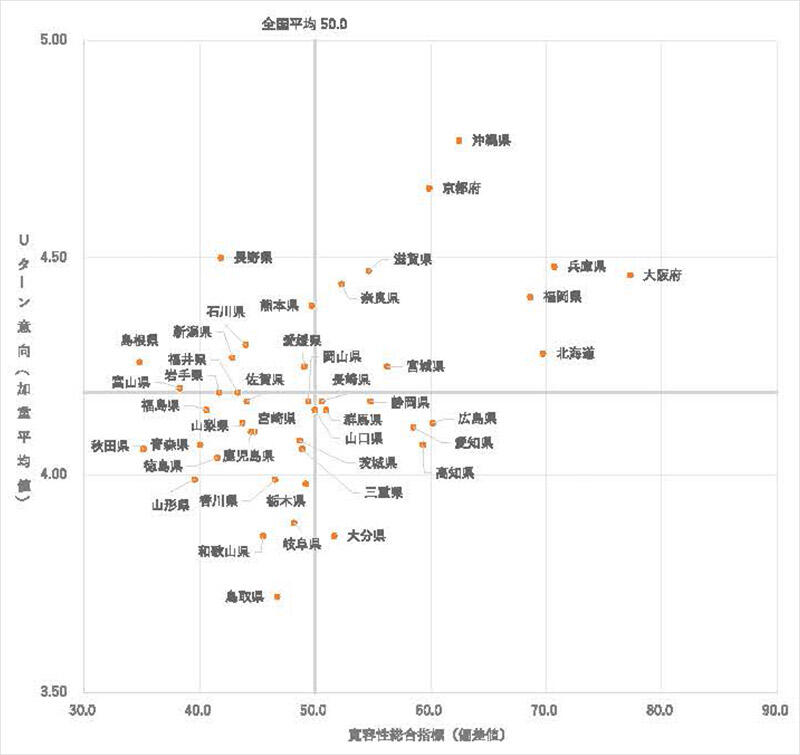

『地方創生のファクターX』では、これまでの地方創生政策が見落としていたファクターXは、地域の「寛容性」であるという結論に至り、地方創生の重要な指標として「寛容性」に注目することを提案しました。47都道府県の在住者へのアンケート調査と東京圏に住む各道府県出身の若者の意識調査を実施し、各都道府県の「寛容性」の気風を測定することで、各地域の「寛容性」と地域からの人口流出意向・東京圏からのUターン意向の間に密接な関係があること、つまりが寛容性の低さが人口流出につながっていることがデータ上で判明しました。

ちなみに、幸福度を測る尺度としては、国連の世界幸福ランキングや内閣府の調査を含めて、「キャントリル・ラダー」という一般的な指標があります。自分の目の前に梯子があると仮定し、梯子の頂上(10段目)が考えうる最高の状態、一番下(0段目)が最低だとして、現在の自分が何段目にあるかを自己評価してもらう方法です。ただし、この調査方法によると、極端に言えば「今さえよければそれでいい」という刹那的な性格を帯びてしまうことと、日本で今最も幸福なのは60〜89歳の高齢者ですから、地域の高齢化率が高くなればなるほど、自動的に幸福度の地域平均は高くなる可能性があることには注意が必要です。

Fig. 5:『地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論』(HOME'S総研、2021年)

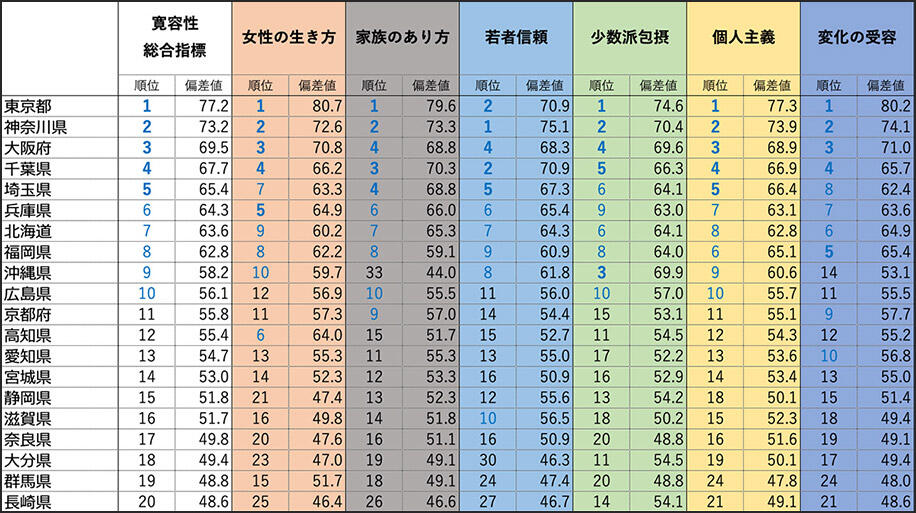

Fig. 6:47都道府県寛容性ランキング(1位〜20位)(出典:『地方創生のファクターX』p.278、図5。)

Fig. 7:寛容性とUターン・離脱意向の関係(出典:『地方創生のファクターX』p.279、図6-1。)

効率の外にある豊かさ

連:

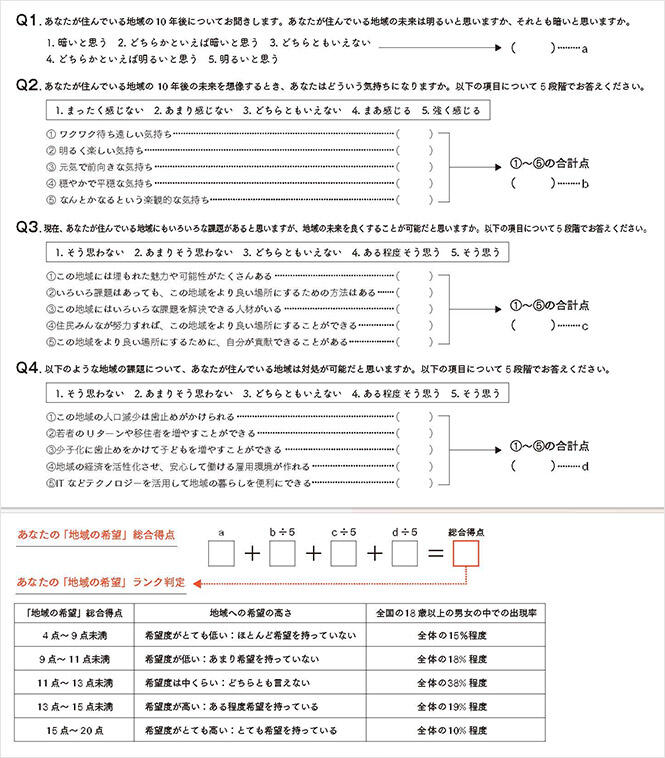

最新のレポート『地方創生の希望格差 寛容と幸福の地方論Part3』(HOME'S総、2023年)では希望について論じられていますね。地方創生の探求で、「希望」について考える必要があるという結論に辿り着かれたことにとても驚きました。そもそも、希望はどのようにつくられるのでしょうか。

島原:

ドイツの哲学者エルンスト・ブロッホは、『希望の原理』(白水社、2012年、全6巻、原著:Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp Verlag, 1959.)で、人間の希望がどのように形成されるのか、そして希望が社会にもたらすものについて論じています。ブロッホは、第一次対戦中に亡命していたユダヤ人ですが、本来希望というものは、状況がネガティブで未来が不確実な時こそ意義を発揮するものです。

日本も太平洋戦争終戦直後のどん底の状態であっても、現代よりも希望に満ちていたのではないでしょうか。若者が大勢亡くなり、インフラも消滅して、昨日までの価値観も全否定されてしまったのに、未来はきっと大丈夫だという希望がありました。

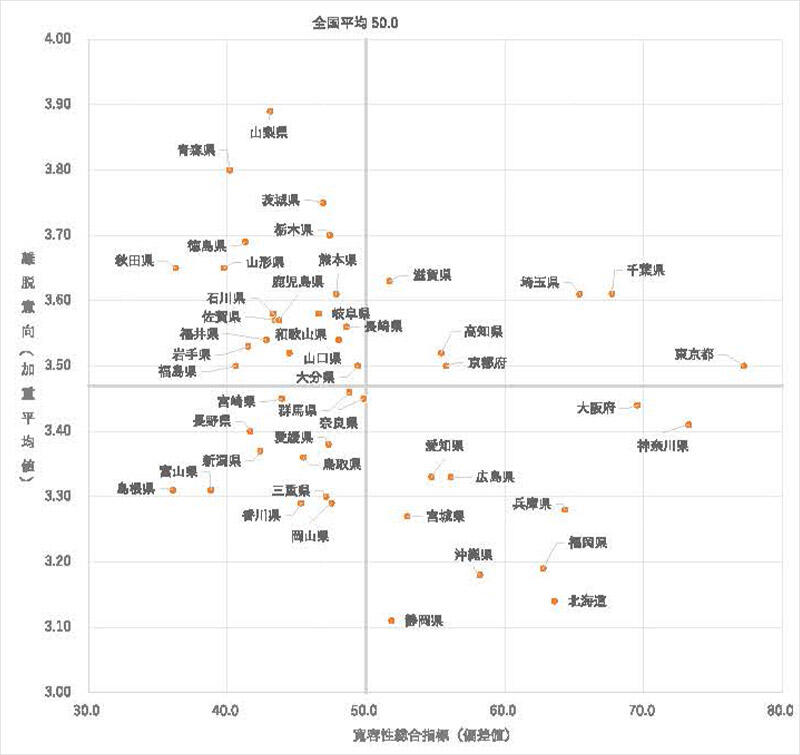

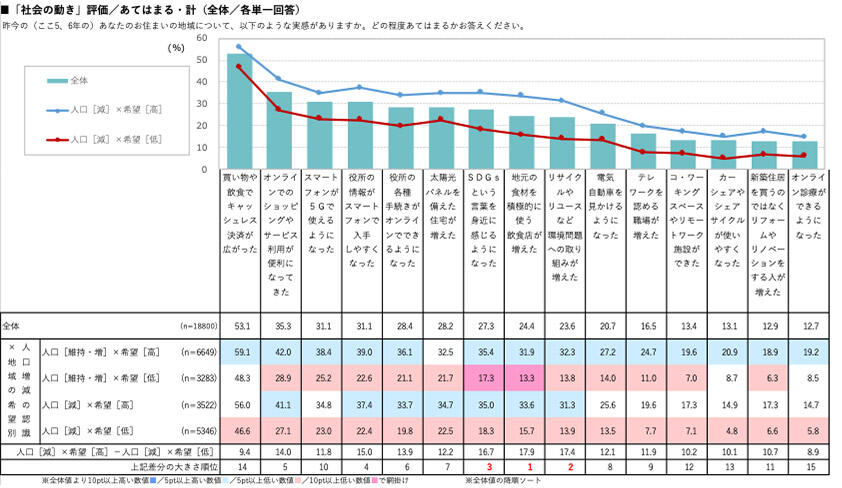

今回の調査で、地域の未来に対する希望は人口増減との相関関係が非常に強い傾向にあることが明らかになりました。そこで『地方創生の希望格差』では、人口が減っているまちに住みながらも地域の未来に希望を感じている人に焦点を当てて分析をしたところ、地域社会のポジティブな変化を認知していることが地域の未来の希望につながっていることわかりました。特に、地産地消やリサイクルなど、サーキュラーエコノミーの実感は効果が高いようです。興味深いのは、自分が住むまちの未来は明るいと思っていれば積極的にイベントに参加もするし、地域に投資をしたいという意向も強いという点です。反対にまちの未来が暗いと思っていれば、日常的な買い物でさえ地元のお店でしない傾向があります。

人口減少時代であっても地域に希望をつくるためには、まちにポジティブな変化を起こし、変化を継続的に可視化していく取り組みが肝心です。まちに何かしらの変化が起きるということは、言い換えれば、それは誰かが新しい挑戦をすることに他なりません。これまでの常識や自分の考える正しさとは違う考え方も受け入れる寛容性を育むことが不可欠です。

Fig. 8:『地方創生の希望格差 寛容と幸福の地方論Part3』(HOME'S総研、2023年)表紙

[クリックで拡大]

[クリックで拡大]

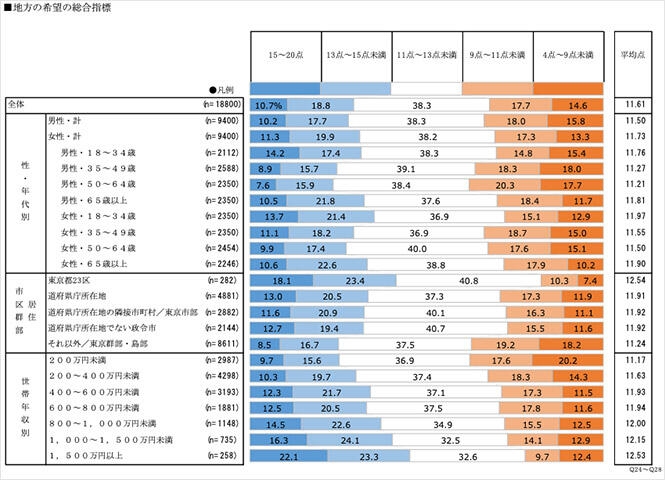

Fig. 9: 地域の希望総合指標(属性別)(出典:『地方創生の希望格差』p. 172、図1。)

[クリックで拡大]

[クリックで拡大]

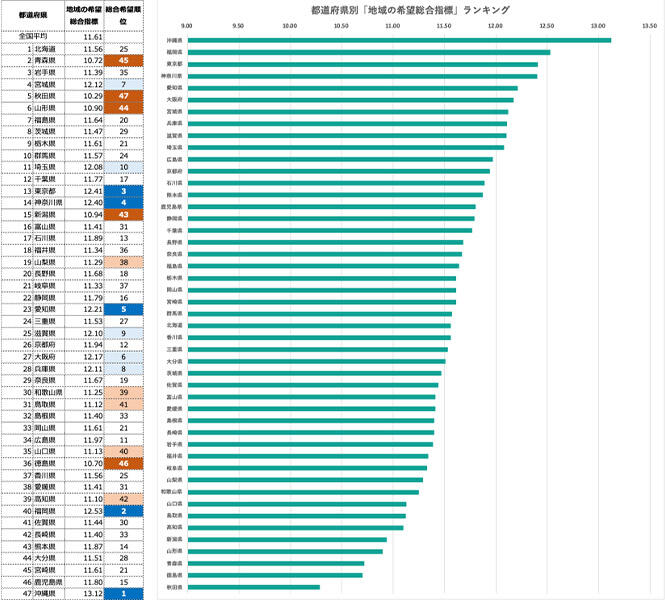

Fig. 10: 地域の希望ランキング(都道府県別)(出典:『地方創生の希望格差』p.178、図8)

連:

最後に、主体的にまちづくりに関わっている人たちに対してメッセージをいただけますか。

島原:

アメリカの社会学者ジョージ・リッツァが『マクドナルド化する社会』(早稲田大学出版部、1999年、原著:The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, 1993.)で提唱した「マクドナル化」という考えを思い返します。リッツァは、グローバリゼーションにおける世界的な文化の均質化において、マクドナルドに代表されるファストフード店がもつ4つの原理、効率性、計算可能性、予測可能性、統制がますます多くの分野を支配するようになると指摘しています。

私たちはこれまであまりに予測に重きを置きすぎて、直接的には何かの役に立たないことや、曖昧さや偶然性のような不確実性を軽視していたのではないかでしょうか。新型コロナウイルス流行の際に、娯楽や文化や交流など総じて「遊び」と呼べる活動を不要不急として排除したことは記憶に新しいところです。歴史家のヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』(河出書房新社、1974年。原著初版:1938)で明らかにしたように、遊びは人間活動の本質であり文化の源です。まちづくりにおいても遊びとそれに伴う遊び心はとても大切だと思います。遊びは英語で「play」ですが、「play」には演劇を演じること、人になりきることなどの意味もあり、他でもありうる可能性を探ることに結びつきます。そういった精神の働きによって遊びは寛容性を醸成します。先ほども言ったように、まちに変化を起こす起点は誰かの新しい挑戦なので、地域が不寛容でいては着火さえしません。効率の外にあるものの豊かさ、遊びを手放さないでいてほしいです。

Fig. 11:社会の動き 人口増減 x 地域の希望(出典:『地方創生の希望格差』p.186、図16。)

Fig. 12:『地方創生の希望格差』のアンケートで用いられたQ&A(出典:『地方創生の希望格差』p.170 )

- ★1 「2024年グローバル予測」イプソス株式会社。世界34カ国25,292人を対象とした調査で、世界の70%の人が「2024年はより良い年になる」と期待を抱いていることが明らかになり、また、日本の期待感は34か国中最下位だった。https://www.ipsos.com/ja-jp/ipsos-global-predictions-2024-JA

文責:服部真吏 富井雄太郎(millegraph)

撮影:服部真吏

サムネイル画像イラスト:荒牧悠

[2024年5月1日 株式会社LIFULL会議室にて]

島原万丈(しまばら・まんじょう)

株式会社LIFULL/LIFULL HOME'S 総研所総研所長。1989年株式会社リクルート入社。2005年より リクルート住宅総研。2013年3月リクルートを退社、同年7月株式会社ネクストでHOME'S総研所長に就任。他に一般社団法人リノベーション住宅推進協議会設立発起人、国交省「中古住宅・リフォームトータルプラン」検討委員など。

連勇太朗(むらじ・ゆうたろう)

1987年生まれ。明治大学専任講師、NPO法人CHAr(旧モクチン企画)代表理事、株式会社@カマタ取締役。主なプロジェクト=《モクチンレシピ》(CHAr、2012)、《梅森プラットフォーム》(@カマタ、2019)など。主な作品=《2020/はねとくも》(CHAr、2020)、《KOCA》(@カマタ、2019)など。主な著書=『モクチンメソッド──都市を変える木賃アパート改修戦略』(学芸出版、2017)。

http://studiochar.jp

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年05月30日